Berlin

(ots) - Der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker ist im

Alter von 94 Jahren gestorben. Dazu erklärt der Vorsitzende der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder:

"Der

Tod von Richard von Weizsäcker erfüllt uns mit tiefer Trauer. Wir

verlieren einen Politiker und Staatsmann, der die parlamentarische

Demokratie in Deutschland über Jahrzehnte maßgeblich geprägt und

Deutschlands Ansehen in der Welt gemehrt hat.

Die

CDU/CSU-Bundestagsfraktion erinnert sich in besonderer Dankbarkeit an

jene Jahre, in denen Richard von Weizsäcker in unseren Reihen war.

Bereits drei Jahre nach seiner ersten Wahl zum Bundestagsabgeordneten

wurde er 1972 Stellvertretender Vorsitzender unserer Fraktion. Von

1979 bis 1981 übte er das Amt des Vizepräsidenten des Deutschen

Bundestages aus. In dieser Zeit hat er insbesondere die Deutschland-

und Ostpolitik der Fraktion mitgeprägt.

Als

Bundespräsident diente er ab 1984 unserem Land in hervorragender

Weise. Richard von Weizsäcker hat die Versöhnung und Aussöhnung

mit unseren Nachbarn in Europa und mit Israel als eine besondere

Verpflichtung und Aufgabe empfunden und gelebt. Er tat dies im

Bewusstsein der geschichtlichen Verantwortung Deutschlands. Als

Präsident aller Deutschen wirkte er nach der Wiedervereinigung bei

der Herstellung der inneren Einheit Deutschlands mit.

Auch

nach seiner Amtszeit blieb seine Stimme für uns alle wichtig."

CDU/CSU-Bundestagsfraktion

am 31.01.2015

Samstag, 31. Januar 2015

Bundestagspräsident Lammert würdigt Richard von Weizsäcker:

„Sein Verständnis einer aufgeklärten, reflektierten politischen Kultur wird weiterwirken“

„Mit Richard von Weizsäcker verliert unser

Land eine seiner herausragenden Persönlichkeiten und eine zentrale

Identifikationsfigur“, schreibt Bundestagspräsident Norbert Lammert in

einem Kondolenzbrief an die Frau des verstorbenen Altbundespräsidenten

Richard von Weizsäcker.

In von Weizsäckers Leben spiegele sich fast ein ganzes Jahrhundert deutsche und europäische Geschichte wider. „In seine unvergessene Amtszeit als Bundespräsident fielen mit der Wiederherstellung der deutschen Einheit und dem Ende des Kalten Krieges weltbewegende Ereignisse. Dieser glückliche Aufbruch in ein Zeitalter von Frieden und Freiheit in Europa ist untrennbar auch mit seinem Namen verbunden. Als erster Bundespräsident im geeinten Deutschland gelang es Richard von Weizsäcker die unterschiedlichen Befindlichkeiten der Menschen in Ost und West zu erkennen und zusammenzuführen“, heißt es in Lammerts Brief.

Als Bundespräsident habe von Weizsäcker „wegweisende Worte im Umgang mit der selbst erlebten Geschichte gefunden“, schreibt Lammert. „Seine bedeutende Rede, 40 Jahre nach Kriegsende im Deutschen Bundestag, markierte einen Wendepunkt in der Aufarbeitung des dunkelsten Kapitels deutscher Vergangenheit“.

Weizsäcker, der „innerhalb des politischen Systems als selbstkritische und mahnende Instanz wirkte“, habe auch großes Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger genossen: „sie begegneten ihm bis zuletzt mit tiefer Zuneigung, ja aufrichtiger Bewunderung“, erinnert Lammert.

Der Bundestagspräsident würdigt auch das hohe internationale Ansehen von Weizsäckers, mit dem er es vermocht habe, bei den europäischen Nachbarn Vorbehalte gegenüber der neuen Rolle eines wiedervereinigten Deutschland abzubauen.

„Sein Verständnis einer aufgeklärten, reflektierten politischen Kultur wird weiterwirken“, schreibt Bundestagspräsident Lammert.

In von Weizsäckers Leben spiegele sich fast ein ganzes Jahrhundert deutsche und europäische Geschichte wider. „In seine unvergessene Amtszeit als Bundespräsident fielen mit der Wiederherstellung der deutschen Einheit und dem Ende des Kalten Krieges weltbewegende Ereignisse. Dieser glückliche Aufbruch in ein Zeitalter von Frieden und Freiheit in Europa ist untrennbar auch mit seinem Namen verbunden. Als erster Bundespräsident im geeinten Deutschland gelang es Richard von Weizsäcker die unterschiedlichen Befindlichkeiten der Menschen in Ost und West zu erkennen und zusammenzuführen“, heißt es in Lammerts Brief.

Als Bundespräsident habe von Weizsäcker „wegweisende Worte im Umgang mit der selbst erlebten Geschichte gefunden“, schreibt Lammert. „Seine bedeutende Rede, 40 Jahre nach Kriegsende im Deutschen Bundestag, markierte einen Wendepunkt in der Aufarbeitung des dunkelsten Kapitels deutscher Vergangenheit“.

Weizsäcker, der „innerhalb des politischen Systems als selbstkritische und mahnende Instanz wirkte“, habe auch großes Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger genossen: „sie begegneten ihm bis zuletzt mit tiefer Zuneigung, ja aufrichtiger Bewunderung“, erinnert Lammert.

Der Bundestagspräsident würdigt auch das hohe internationale Ansehen von Weizsäckers, mit dem er es vermocht habe, bei den europäischen Nachbarn Vorbehalte gegenüber der neuen Rolle eines wiedervereinigten Deutschland abzubauen.

„Sein Verständnis einer aufgeklärten, reflektierten politischen Kultur wird weiterwirken“, schreibt Bundestagspräsident Lammert.

Kardinal Marx zum Tod von Bundespräsident a. D. Richard von Weizsäcker

Der

Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx,

hat den verstorbenen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker als

herausragende politische Persönlichkeit gewürdigt. „Richard von

Weizsäcker war der Bundespräsident der deutschen Einheit. Mit hohem

persönlichen Engagement hat er an der Umsetzung der Einheit unseres

Landes mitgewirkt. Er ist auf die Menschen zugegangen, um ihre

Hoffnungen und Ängste der Wiedervereinigung zu verstehen: So konnte er

Politik und Gesellschaft Hinweise geben, die Menschen auf dem Weg der

Versöhnung mitzunehmen. Insbesondere war Richard von Weizsäcker die

Verständigung auf dem europäischen Kontinent ein Herzensanliegen. Wo der

Dialog nicht funktionierte, hat er Gesprächsmöglichkeiten eröffnet.“

Als

Präsident des Evangelischen Kirchentages und als Mitglied der Synode

der Evangelischen Kirche in Deutschland sei Richard von Weizsäcker auch

die Ökumene ein Anliegen gewesen. Für ihn war das gemeinsame Suchen der

Kirchen nach gesellschaftlichem Engagement von Bedeutung, so Kardinal

Marx. „Wer dem früheren Bundespräsidenten begegnete, spürte das Anliegen

des Verstorbenen: Er wollte das christliche Erbe unseres Landes

lebendig halten. Richard von Weizsäcker war ein Mann des offenen Wortes,

der aus der Kraft des Gebets gelebt und gehandelt hat“, so Kardinal

Marx.

Kölner Rosemontagszug ohne Charlie Hebdo?

Es hat in den letzten Tagen

viele Diskussionen zu einen Motivwagen gegeben, der für den Kölner

Rosemontagszug gestaltet worden war, und nun offenbar nicht

zugelassen wird. Er ist der inzwischen weltweit wirkenden Problematik

um das Satiremagazin Charlie Hebdo und deren getöteten Herausgeber

und Redakteuren gewidmet. Und der ebenso heiter wie anschaulich mahnt

, Unstimmigkeiten und Differenzen tunlichst auf satirische oder

geistvolle, nie aber auf gewaltsame Art auszutragen. Wer an dieser

Problematik interessiert ist, konnte sich anhand zahlreicher

Presseberichte informieren und seine eigenen Gedanken dazu machen.

So, wie auch ich das versuchte.

Ich gebe zu, dass ich damit meine Schwierigkeiten hatte. Und schon angesichts der zeitlichen Nähe zu den schrecklichen Ereignissen in Paris der Meinung war, dass mit diesen Motivwagen das Gedenken konterkariert würde. Und sich militante Gegner von Charlie Hebdo erneut provoziert fühlen könnten. Vielleicht eine vorschnelle Meinung, wie mir nach einer willkommenen Diskussion darüber schien. Schließlich hat das sinnvoll gestaltete Motiv grundsätzliche Bedeutung. Und die Zeitnähe zu den bezuggenommenen Ereignissen die Dringlichkeit dieser erkennbaren Mahnung umso deutlicher werden lässt.

Was immer auch ein weitergehender Meinungsaustausch gebracht haben könnte, auf die Befindung der Verantwortlichen für den Kölner Rosemontagszug hätte sie keinerlei Bedeutung. Weiterer Überlegungen wurde ich allerdings auch enthoben durch den Deutschlandfunk. Der ließ in einem Bericht den Präsidenten des Kölner Karnevalsvereins „Rote Funken“, Heinz Günther Hunold zu dieser Problematik zu Wort kommen, der ganz klar feststellte (Zitat): „Wir lassen uns die Meinungsfreiheit, die Gedankenfreiheit, die Narrenfreiheit nicht verbieten." (Ende des Zitats). Er vergaß lediglich die „Entscheidungsfreiheit“ zu erwähnen, wie ich meine. Mir bleibt bestenfalls noch zu überlegen, auf was alles man die „Narrenfreiheit“ noch ausdehnen müsste!?

Ich gebe zu, dass ich damit meine Schwierigkeiten hatte. Und schon angesichts der zeitlichen Nähe zu den schrecklichen Ereignissen in Paris der Meinung war, dass mit diesen Motivwagen das Gedenken konterkariert würde. Und sich militante Gegner von Charlie Hebdo erneut provoziert fühlen könnten. Vielleicht eine vorschnelle Meinung, wie mir nach einer willkommenen Diskussion darüber schien. Schließlich hat das sinnvoll gestaltete Motiv grundsätzliche Bedeutung. Und die Zeitnähe zu den bezuggenommenen Ereignissen die Dringlichkeit dieser erkennbaren Mahnung umso deutlicher werden lässt.

Was immer auch ein weitergehender Meinungsaustausch gebracht haben könnte, auf die Befindung der Verantwortlichen für den Kölner Rosemontagszug hätte sie keinerlei Bedeutung. Weiterer Überlegungen wurde ich allerdings auch enthoben durch den Deutschlandfunk. Der ließ in einem Bericht den Präsidenten des Kölner Karnevalsvereins „Rote Funken“, Heinz Günther Hunold zu dieser Problematik zu Wort kommen, der ganz klar feststellte (Zitat): „Wir lassen uns die Meinungsfreiheit, die Gedankenfreiheit, die Narrenfreiheit nicht verbieten." (Ende des Zitats). Er vergaß lediglich die „Entscheidungsfreiheit“ zu erwähnen, wie ich meine. Mir bleibt bestenfalls noch zu überlegen, auf was alles man die „Narrenfreiheit“ noch ausdehnen müsste!?

Freitag, 30. Januar 2015

Seniorenbegegnungszentrum geschlossen

Gestern

hatte ich hier meine Meinung zur Schließung des

Senioren-Begegnungszentrums in NDH-Nord geäußert, heute kommt von

der Nordhäuser SPD eine Mitteilung, die dieser Problematik gewidmet

ist. Darin heißt es:

Heute

schlossen sich die Pforten des Seniorenbegegnungszentrums in

Nordhausen. Dazu sagt Andreas Wieninger (SPD): Es ist schon ein

bemerkenswerter Vorgang, wenn ohne Beschlüsse in den zuständigen

Stadtratsgremien eine durch die Stadt betriebene Einrichtung

geschlossen wird. Dazu hat die SPD Fraktion auch die Kommunalaufsicht

angerufen. Dabei richtet sich die Kritik der SPD Fraktion nicht gegen

eine Sanierung oder ein neues Konzept für das SBZ, sondern gegen die

durch die Rathausspitze verfügte Schließung ohne konkrete

Vorstellungen von der Zukunft des Hauses. Sagt Wieninger. Da

gibt es Vorstellungen oder Teilinformationen, welche u.a. mal von

einem Mehrgenerationenhaus, mal von einem neuen Träger oder anderem

Eigentümer sprechen. Außer den allgemeinen und vagen Informationen

in vorberatenden Ausschüssen fehlen konkrete Beratungen und

Beschlüsse in den zuständigen Stadtratsgremien zur Sanierung und

weiteren Zukunft des Hauses. Auch kann von einer Weiterführung aller

bisherigen Angebote in Nordhausen Ost nicht die Rede sein. Wie wir

erfahren haben, wird nach der heute erfolgten Schließung die

Senioren Gymnastikgruppe weiterhin die Räume nutzen. Wie dies bei

einer laufenden Sanierung funktionieren soll, ist uns ein Rätsel.

Kosten für Energie, Heizung usw fallen weiterhin an.

Vor

diesem Hintergrund appellieren wir an die Rathausspitze, die

Schließung auszusetzen und alle Angebote im SBZ weiter zu führen

bis Beschlüsse durch die Stadtratsgremien getroffen wurden.

Informationen ersetzen keine Beteiligung der Betroffenen und

Stadträte. Sagt Wieninger abschließend.

Es wird weiter geflunkert und spekuliert

Ich bin, wie ich meine, ein

aufmerksamer Zeitungsleser – zumindest soweit es deren

Internet-Ausgaben betrifft – aber bei aller Mühe vermag ich

trotzdem nicht zu sagen, was genau der Ausstieg Griechenlands aus der

EU für Griechenland und Europa bedeuten würde. Ich wundere mich

auch, dass die EU angeblich überrascht und verärgert ist, weil

Griechenland seine bisherige aufgezwungene Sparpolitik aufgibt,

obwohl doch der nunmehrige Ministerpräsident Alexis Tsipras schon

im Wahlkampf ankündigte, dass er das tun würde!? Die Medien

jedenfalls bringen mir keine Aufschlüsse.

Nicht viel anders geht es mir mit dem Ukraine-Komplex: ich kann mir nach den Medien- oder Zeitungsberichten kein klares Bild machen über Kampfhandlungen der Ukrainischen Armee oder der Separatisten, ich weiß nichts über Art und Umfang der Unterstützung der Separatisten durch Russland und ich habe keine Ahnung, wie sich die Sanktionen der Europäischen Gemeinschaft auf Russland auswirken. Aber ebenso wenig ihre Folgen auf die deutsche Wirtschaft. Und schließlich habe ich auch keine Antwort auf die Frage, ob nun der Islam zu Frankreich oder zu Deutschland gehört. Über alles wurde und wird viel geschrieben, aber nirgendwo klare Vorstellungen dafür oder dagegen vermittelt. Apropos Islam: Henryk M. Bröder schrieb gestern in der „Welt“ über „Der normale Wahnsinn des Islam“. Und ich weiß noch nicht einmal genügend über den normalen, den gelebten Islam. Ich stehe zwar zu, dass die Presse keine wirklichen Antworten hat, aber nur zu schreiben ohne wirkliche Aussagen machen zu können, ist meines Erachtens reiner Populismus.

Und wenn ich mich von diesen Themen abwende und mich über Vorgänge im Lande informieren will, lande ich unweigerlich früher oder später bei „Pegida“. Aber auch darüber wird nur viel be- und geschrieben, aber wenig wirklich ausgesagt. Kein Wunder deshalb, dass laut einer Umfrage, die „Focus“ bei dem Institut INSA in Auftrag gegeben hat, jeder zweite Deutsche findet , dass Medien über die Pegida-Demonstrationen nicht objektiv berichten. Besonders Nichtwähler (71 Prozent) und AfD-Anhänger (79 Prozent) sind laut Focus dieser Auffassung (Auszug): „Auch bei Wählern der Parteien Die Linke (52 Prozent) und der FDP (51 Prozent) fällt das Urteil über die Medien-Berichterstattung mehrheitlich negativ aus.“(Ende des Auszugs). Die Meinungsforscher von INSA befragten für „Focus“ über 2.019 Bürger im Zeitraum vom 16. bis 19. Januar 2015. Dazu zwei Beispiele:

Das Team um den Politikwissenschaftler Hans Vorländer hatte für eine Studie den Angaben zufolge bei drei Demonstrationen im Dezember und Januar rund 400 Teilnehmer befragt. Auf der Grundlage der Angaben entwarfen die Wissenschaftler das Bild des typischen Demonstranten: Dieser verfügt demnach über ein für sächsische Verhältnisse leicht überdurchschnittliches Nettoeinkommen, ist 48 Jahre alt und männlich. Er gehört keiner Konfession an, ist keiner Partei verbunden und stammt aus Dresden oder Sachsen. Es gehen laut der Untersuchung auch keineswegs vor allem Rentner und Arbeitslose auf die Straße: 70 Prozent der befragten Teilnehmer sind demnach berufstätig.(T-Online vom 14.01.15) Und laut Politikprofessor Werner Patzelt von der TU Dresden ist dort Grund der Demonstrationen das konservative Umfeld (Auszug): „Die Stadt ist eine der letzten CDU-regierten Metropolen. Auch das Umland gilt als konservativ. In eher linken Städten wie Köln, Hamburg oder Berlin habe Pegida kaum eine Chance. Als weiteren Grund sieht Patzelt die ostdeutsche Angst vor Entmündigung. Viele fühlten sich demnach abgehängt und nicht repräsentiert. Das wecke Erinnerungen an die DDR. "Schon damals hat das politische System nicht auf die Menschen gehört und sich nur zum Nationalfeiertag beklatschen lassen", sagt der Politologe. Deshalb sei der Pegida-Slogan "Wir sind das Volk" auch als Weckruf zu verstehen: "Das soll heißen: Uns gibt es auch noch, hört auf uns, ignoriert uns nicht", glaubt Patzelt.“(Spiegel vom 18.01.) Trotzdem heißt es in der Presse stereotyp, die Demonstranten seien eindeutig rechtslastig, islamfeindlich und vielfach Hooligans. Patzelt: „Zudem ist das schnelle Wachstum von Pegida auch mit einer Trotzreaktion zu erklären. Viele Teilnehmer fühlen sich zu Unrecht in die rechte Ecke gestellt. Der Nazi-Vorwurf habe dazu beigetragen, dass sich viele Menschen dann erst recht Pegida angeschlossen haben, sagt der Politologe.

Und nun liest man in der Presse unter dem Titel: „Was aus Pegida werden könnte“ (Deutsche Welle am 29.01.), die Führung der Pegida-Bewegung würde sich schrittweise auflösen. (Auszug): „Pegida-Sprecherin Kathrin Oertel und fünf weitere Mitglieder der Führung der islamfeindlichen Bewegung Pegida legten am Dienstagabend bei einer Sitzung alle Funktionen und Ämter nieder. Die nächste Demonstration ist abgesagt“ (Ende des Auszugs). Und sofort wird spekuliert. „Eine große Zukunft für Pegida sehen Politikwissenschaftler und Soziologen nicht, was aus Pegida werden könnte.“ Nirgendwo Fakten, nirgends klare Aussagen, nur Vermutungen und Spekulationen. Meinen letzten Eintrag dazu schloss ich mit der Aussage: „Über den weiteren Verlauf könnte man spekulieren. Oder halt abwarten.“ Die Presse kann dazu einen Unterhaltungsbeitrag leisten, zuverlässige Informationen bietet sie nicht. Leider.

Nicht viel anders geht es mir mit dem Ukraine-Komplex: ich kann mir nach den Medien- oder Zeitungsberichten kein klares Bild machen über Kampfhandlungen der Ukrainischen Armee oder der Separatisten, ich weiß nichts über Art und Umfang der Unterstützung der Separatisten durch Russland und ich habe keine Ahnung, wie sich die Sanktionen der Europäischen Gemeinschaft auf Russland auswirken. Aber ebenso wenig ihre Folgen auf die deutsche Wirtschaft. Und schließlich habe ich auch keine Antwort auf die Frage, ob nun der Islam zu Frankreich oder zu Deutschland gehört. Über alles wurde und wird viel geschrieben, aber nirgendwo klare Vorstellungen dafür oder dagegen vermittelt. Apropos Islam: Henryk M. Bröder schrieb gestern in der „Welt“ über „Der normale Wahnsinn des Islam“. Und ich weiß noch nicht einmal genügend über den normalen, den gelebten Islam. Ich stehe zwar zu, dass die Presse keine wirklichen Antworten hat, aber nur zu schreiben ohne wirkliche Aussagen machen zu können, ist meines Erachtens reiner Populismus.

Und wenn ich mich von diesen Themen abwende und mich über Vorgänge im Lande informieren will, lande ich unweigerlich früher oder später bei „Pegida“. Aber auch darüber wird nur viel be- und geschrieben, aber wenig wirklich ausgesagt. Kein Wunder deshalb, dass laut einer Umfrage, die „Focus“ bei dem Institut INSA in Auftrag gegeben hat, jeder zweite Deutsche findet , dass Medien über die Pegida-Demonstrationen nicht objektiv berichten. Besonders Nichtwähler (71 Prozent) und AfD-Anhänger (79 Prozent) sind laut Focus dieser Auffassung (Auszug): „Auch bei Wählern der Parteien Die Linke (52 Prozent) und der FDP (51 Prozent) fällt das Urteil über die Medien-Berichterstattung mehrheitlich negativ aus.“(Ende des Auszugs). Die Meinungsforscher von INSA befragten für „Focus“ über 2.019 Bürger im Zeitraum vom 16. bis 19. Januar 2015. Dazu zwei Beispiele:

Das Team um den Politikwissenschaftler Hans Vorländer hatte für eine Studie den Angaben zufolge bei drei Demonstrationen im Dezember und Januar rund 400 Teilnehmer befragt. Auf der Grundlage der Angaben entwarfen die Wissenschaftler das Bild des typischen Demonstranten: Dieser verfügt demnach über ein für sächsische Verhältnisse leicht überdurchschnittliches Nettoeinkommen, ist 48 Jahre alt und männlich. Er gehört keiner Konfession an, ist keiner Partei verbunden und stammt aus Dresden oder Sachsen. Es gehen laut der Untersuchung auch keineswegs vor allem Rentner und Arbeitslose auf die Straße: 70 Prozent der befragten Teilnehmer sind demnach berufstätig.(T-Online vom 14.01.15) Und laut Politikprofessor Werner Patzelt von der TU Dresden ist dort Grund der Demonstrationen das konservative Umfeld (Auszug): „Die Stadt ist eine der letzten CDU-regierten Metropolen. Auch das Umland gilt als konservativ. In eher linken Städten wie Köln, Hamburg oder Berlin habe Pegida kaum eine Chance. Als weiteren Grund sieht Patzelt die ostdeutsche Angst vor Entmündigung. Viele fühlten sich demnach abgehängt und nicht repräsentiert. Das wecke Erinnerungen an die DDR. "Schon damals hat das politische System nicht auf die Menschen gehört und sich nur zum Nationalfeiertag beklatschen lassen", sagt der Politologe. Deshalb sei der Pegida-Slogan "Wir sind das Volk" auch als Weckruf zu verstehen: "Das soll heißen: Uns gibt es auch noch, hört auf uns, ignoriert uns nicht", glaubt Patzelt.“(Spiegel vom 18.01.) Trotzdem heißt es in der Presse stereotyp, die Demonstranten seien eindeutig rechtslastig, islamfeindlich und vielfach Hooligans. Patzelt: „Zudem ist das schnelle Wachstum von Pegida auch mit einer Trotzreaktion zu erklären. Viele Teilnehmer fühlen sich zu Unrecht in die rechte Ecke gestellt. Der Nazi-Vorwurf habe dazu beigetragen, dass sich viele Menschen dann erst recht Pegida angeschlossen haben, sagt der Politologe.

Und nun liest man in der Presse unter dem Titel: „Was aus Pegida werden könnte“ (Deutsche Welle am 29.01.), die Führung der Pegida-Bewegung würde sich schrittweise auflösen. (Auszug): „Pegida-Sprecherin Kathrin Oertel und fünf weitere Mitglieder der Führung der islamfeindlichen Bewegung Pegida legten am Dienstagabend bei einer Sitzung alle Funktionen und Ämter nieder. Die nächste Demonstration ist abgesagt“ (Ende des Auszugs). Und sofort wird spekuliert. „Eine große Zukunft für Pegida sehen Politikwissenschaftler und Soziologen nicht, was aus Pegida werden könnte.“ Nirgendwo Fakten, nirgends klare Aussagen, nur Vermutungen und Spekulationen. Meinen letzten Eintrag dazu schloss ich mit der Aussage: „Über den weiteren Verlauf könnte man spekulieren. Oder halt abwarten.“ Die Presse kann dazu einen Unterhaltungsbeitrag leisten, zuverlässige Informationen bietet sie nicht. Leider.

Selbsterfahrung in der MARKTPASSAGE

Nordhausen

(FHPN) Am 6. Februar ab 15 Uhr führen Studierende der Hochschule

Nordhausen eine Selbsterfahrungs-Aktion im Rahmen des interdisziplinären

Projekts "Teilhabe in Nordhausen" durch. Stattfinden wird die Aktion in

der ECHTEN NORDHÄUSER MARKTPASSAGE.

Studierende

des Studiengangs „Heilpädagogik“ an der Hochschule Nordhausen wollen

den Besuchern der ECHTEN NORDHÄUSER MARKTPASSAGE die Möglichkeit bieten,

ihren Einkauf mal auf eine gänzlich andere Art und Weise zu erleben.

„Wechseln Sie Ihre Perspektive und erfahren Sie Ihre alltäglichen

Besorgungen zum Beispiel aus der Sicht eines Rollstuhlfahrers. Gemeinsam

informieren wir über das vielfältige Thema der Barrieren im Alltag“, so

die Studierenden. Unterstützt wird die Aktion vom Haus der Gesundheit

und der ECHTEN NORDHÄUSER MARKTPASSAGE.

„Manon“-Premiere muss verschoben werden

Die

für heute Abend geplante Premiere der Oper „Manon“ im Theater

Nordhausen muss wegen der Erkrankung der Hauptdarstellerin nun doch

verschoben werden. Trotz Aufbietung aller Kräfte ist es leider nicht

möglich, den Premierentermin mit einem Gast als Manon zu halten.

Regisseur Toni Burkhardt und Generalmusikdirektor Markus Frank haben

gestern Abend bis kurz vor Mitternacht mit einer Einspringerin aus

Berlin geprobt und alles versucht, um die Premiere zu retten.

Doch

die Partie ist so groß und anspruchsvoll, dass die Theaterleitung die

Entscheidung getroffen hat, die Premiere zu verschieben. „Unsere

Besucherinnen und Besucher erwarten mittlerweile zu Recht ein hohes

Niveau unserer Opernproduktionen. Eine bestimmte Qualität wollen wir

nicht unterschreiten, nur um einen Premierentermin mit aller Gewalt zu

halten“, sagte Intendant Lars Tietje. „Es wäre nicht seriös, unseren

Besucherinnen und Besuchern eine nicht ausreichend geprobte Premiere zu

zeigen. Wir hoffen sehr auf deren Verständnis dafür.“

Die

Premiere der Oper von Jules Massenet findet nun am Sonntag, 8. Februar,

um 18 Uhr statt. Besucher, die Karten für die ursprüngliche Premiere

hat, können diese an der Theaterkasse (Tel. 0 36 31/98 34 52) gegen

Karten für den 8. Februar oder eine der weiteren Vorstellungen von

„Manon“ am 21.02. um 19.30 Uhr, am 25.03. um 15 Uhr, am 27.03. um 19.30

Uhr und am 19.04. um 14.30 Uhr tauschen.

Die Ausstellung mit Theaterfotografien von Roland Obst wird trotzdem am heutigen Abend eröffnet.

Forschungsarbeit über Stasi-Kreisdienststelle Nordhausen erstellt

Nordhausen

(psv) Im Auftrag der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des

Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU-Bund Berlin) hat Dr.

Hanna Labrenz-Weiß, wissenschaftliche

Mitarbeiterin in der Abteilung Bildung und Forschung, die

Kreisdienststelle der Staatssicherheit Nordhausen untersucht und ein

Manuskript für ein 220-seitiges Buch mit 40 Seiten Anhang erstellt.

Über

die Erkenntnisse ihrer Forschungsarbeit informierte sie unlängst

Oberbürgermeister Dr. Klaus Zeh bei einem Gespräch im Nordhäuser

Rathaus.

„Wir

sind es den Opfern schuldig, für eine lückenlose Aufklärung zu sorgen“,

sagte Oberbürgermeister Klaus Zeh. Auch der kommenden Generation müsse

das Herrschaftssystem

der DDR erklärt werden. Er begrüßte es deshalb sehr, dass diese

Forschungsarbeit weiter über die konkreten Macht- bzw. Abhängigkeitsverhältnisse regionaler Herrschaftsformen des MfS aufklärt.

„Da

der Kreis Nordhausen eine enorme wirtschaftliche und auch strategische

Bedeutung innerhalb der DDR hatte - das Produktionsaufkommen der

Nordhäuser Betriebe IFA, NOBAS,

Schachtbau, Hochbau, Hydrogeologie, oder Fernmeldewerk nahm

beispielsweise den zweiten Platz im Bezirk hinter dem Kreis Erfurt ein -

spiegelte sich dies auch in der organisatorischen und personellen

Ausstattung der Kreisdienstelle des Ministeriums für Staatssicherheit

(MfS) wider“, erklärt Dr. Hanna Labrenz-Weiß. Deren Daten genau zu

erfassen, habe zunächst am Anfang aller Analysevorhaben gestanden.

Die

Stasi-Kreisdienststelle Nordhausen habe sich besonders angesichts des

guten Aktenbestandes, ebenso aber auch wegen der volkswirtschaftlich

herausgehobenen Stellung

des untersuchten Feldes, für eine derartige Studie in besonderem Maße

geeignet. Erforscht wurde sie in ihrer Organisationsstruktur, nach der

Struktur ihrer jeweiligen Arbeitsweisen, erweitert durch ein

Analyseverfahren mit der Untersuchung ihres offiziellen

Personalbestandes sowie des inoffiziellen Netzes

„Das

aus meiner Sicht wichtigste Kapitel, das sich auf ein Studium der Akten

von 1950 bis 1989 stützt, trägt den Arbeitstitel:

Herrschaft und Gesellschaft im Kreis Nordhausen“, erklärte sie weiter.

Hierzu wurden alle IM-Akten aus den 50er Jahren und jeweils 100 bis 150

aus den 60er, 70er und 80er Jahren ausgewertet. Darüber hinaus wurden

alle aktiven GMS-Vorgänge (GMS= Gesellschaftliche

Mitarbeiter für Sicherheit, die in leitenden Funktionen in den

Betrieben arbeiteten und keine Verpflichtung unterschrieben) untersucht.

Dieses

breite Aktenstudium zeige, wie die SED-Herrschaft im Alltag

funktionierte, welche Disziplinierungsmechanismen griffen

bzw. scheiterten, auf welche Formen von Zustimmung, Anpassung oder

Widersetzen sie trafen und welche Rolle die lokale Staatssicherheit als

ein zentrales Element des DDR-Herrschaftssystems dabei spielte, so die

Buchautorin. Dieses Kapitel ihrer Studien belege

aber auch, dass Spitzeldienste nicht die Regel, sondern eher die

Ausnahmen (hauptsächlich in den 50er Jahren) waren, und dass die Zahl

der geführten informellen Mitarbeiter oder der gesellschaftlichen

Mitarbeiter für Sicherheit nicht der tatsächlichen Zahl

der inoffiziellen Mitarbeiter entspricht. So wurden im Jahre 1988 zum

Beispiel im Auftrag der

Auswertungs- und Kontrollgruppe der Bezirksverwaltung Erfurt

fast 50% der IM-Vorgänge sofort archiviert, da sie nur als „Karteileichen“ geführt wurden.

Die

Vorstellung der Forschungsergebnisse durch Frau Dr. Hanna Labrenz –

Weiß, BStU, ist in Kooperation mit dem Verein „Gegen Vergessen – Für

Demokratie e.V.“ und der

FLOHBURG |Das Nordhausen Museum, am 21. April 2015, um 19 Uhr, in der

Flohburg geplant.

Foto: Dr. Hanna Labrenz-Weiß (Foto: privat)

Marica Bodrožic erhält Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung 2015

Schreiben zwischen den europäischen

Kulturen

Marica Bodrožic erhält den mit 15.000 € dotierten Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung 2015. Die 1973 in Svib (im heutigen Kroatien) geborene Schriftstellerin leiste mit ihren epischen und essayistischen Werken einen maßgeblichen kulturellen Beitrag zur Neuordnung Europas nach 1989, so die Begründung der Jury.

Von der Transformation eines Europas der Nationen in eine multipolare Welt und von dem gefährdeten Weg der Freiheit in den südost- und mitteleuropäischen Staaten erzähle sie auf eine eindringliche, realistische und zugleich poetisch-phantasievolle Weise, so in den Erzählungen Tito ist tot (2002) und Der Windsammler (2007), in den Romanen Das Gedächtnis der Libellen (2010), Kirschholz und alte Gefühle (2012) und Mein weißer Frieden (2014) sowie in dem Essay Sterne erben, Sterne färben. Meine Ankunft in Wörtern (2007). Marica Bodrožic literarischer Blick in die europäische Raum- und Zeitgeschichte durchbreche starre Freund-Feind-Bilder, um dahinter Probleme von Arbeitsmigranten, multiethnische und religiöse Konflikte sichtbar zu machen. Das Schreiben zwischen den Kulturen sei selten so nuancenreich und so bildkräftig praktiziert worden wie in Bodrožiæs Büchern.

„Im Prozess des zusammenwachsenden Europas baut Marica Bodrožic auf die integrative Erinnerungs- und Gestaltungskraft der Literatur“, erklärt der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung und Präsident des Europäischen Parlaments a.D., Dr. Hans-Gert Pöttering, der den Literaturpreis am 31. Mai 2015 in Weimar verleihen wird. Die Laudatio auf Marica Bodrožic hält der deutsche Literaturwissenschaftler und Gründungsdirektor des „Center for Anglo-American Cultural Relations“ in London, Prof. Dr. Rüdiger Görner.

Der Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung wird seit 1993 an Autoren verliehen, die der Freiheit das Wort geben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören u.a. Sarah Kirsch, Hilde Domin, Günter de Bruyn, Thomas Hürlimann, Hartmut Lange, Louis Begley, Herta Müller, Wulf Kirsten, Daniel Kehlmann, Ralf Rothmann, Uwe Tellkamp, Cees Nooteboom, Arno Geiger, Tuvia Rübner, Martin Mosebach und Rüdiger Safranski.

Der unabhängigen Jury gehören an: Prof. Dr. Gerhard Lauer (Universität Göttingen) als Vorsitzender, Prof. Dr. Oliver Jahraus (Ludwig-Maximilians-Universität München), Christine Lieberknecht MdL (Ministerpräsidentin a.D. des Freistaats Thüringen), Felicitas von Lovenberg (Leiterin Literatur, Frankfurter Allgemeine Zeitung), Ijoma Mangold (Die Zeit) sowie Prof. Dr. Birgit Lermen (Universität zu Köln) als Ehrenmitglied.

Marica Bodrožic erhält den mit 15.000 € dotierten Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung 2015. Die 1973 in Svib (im heutigen Kroatien) geborene Schriftstellerin leiste mit ihren epischen und essayistischen Werken einen maßgeblichen kulturellen Beitrag zur Neuordnung Europas nach 1989, so die Begründung der Jury.

Von der Transformation eines Europas der Nationen in eine multipolare Welt und von dem gefährdeten Weg der Freiheit in den südost- und mitteleuropäischen Staaten erzähle sie auf eine eindringliche, realistische und zugleich poetisch-phantasievolle Weise, so in den Erzählungen Tito ist tot (2002) und Der Windsammler (2007), in den Romanen Das Gedächtnis der Libellen (2010), Kirschholz und alte Gefühle (2012) und Mein weißer Frieden (2014) sowie in dem Essay Sterne erben, Sterne färben. Meine Ankunft in Wörtern (2007). Marica Bodrožic literarischer Blick in die europäische Raum- und Zeitgeschichte durchbreche starre Freund-Feind-Bilder, um dahinter Probleme von Arbeitsmigranten, multiethnische und religiöse Konflikte sichtbar zu machen. Das Schreiben zwischen den Kulturen sei selten so nuancenreich und so bildkräftig praktiziert worden wie in Bodrožiæs Büchern.

„Im Prozess des zusammenwachsenden Europas baut Marica Bodrožic auf die integrative Erinnerungs- und Gestaltungskraft der Literatur“, erklärt der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung und Präsident des Europäischen Parlaments a.D., Dr. Hans-Gert Pöttering, der den Literaturpreis am 31. Mai 2015 in Weimar verleihen wird. Die Laudatio auf Marica Bodrožic hält der deutsche Literaturwissenschaftler und Gründungsdirektor des „Center for Anglo-American Cultural Relations“ in London, Prof. Dr. Rüdiger Görner.

Der Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung wird seit 1993 an Autoren verliehen, die der Freiheit das Wort geben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören u.a. Sarah Kirsch, Hilde Domin, Günter de Bruyn, Thomas Hürlimann, Hartmut Lange, Louis Begley, Herta Müller, Wulf Kirsten, Daniel Kehlmann, Ralf Rothmann, Uwe Tellkamp, Cees Nooteboom, Arno Geiger, Tuvia Rübner, Martin Mosebach und Rüdiger Safranski.

Der unabhängigen Jury gehören an: Prof. Dr. Gerhard Lauer (Universität Göttingen) als Vorsitzender, Prof. Dr. Oliver Jahraus (Ludwig-Maximilians-Universität München), Christine Lieberknecht MdL (Ministerpräsidentin a.D. des Freistaats Thüringen), Felicitas von Lovenberg (Leiterin Literatur, Frankfurter Allgemeine Zeitung), Ijoma Mangold (Die Zeit) sowie Prof. Dr. Birgit Lermen (Universität zu Köln) als Ehrenmitglied.

IMK: Positive Entwicklung am Arbeitsmarkt intakt

Die

positive Entwicklung am deutschen Arbeitsmarkt ist trotz des für die

Jahreszeit üblichen Anstiegs der Arbeitslosigkeit intakt. Darauf

weist das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK)

in der Hans-Böckler-Stiftung hin. Die Forscher rechnen damit, dass

die Zahl der Erwerbstätigen im Jahresdurchschnitt 2015 um 280.000

Personen oder plus 0,7 Prozent zunehmen wird. Die Zahl der

Arbeitslosen dürfte nach der aktuellen IMK-Prognose um 64.000 im

Jahresdurchschnitt zurückgehen. Die Quote läge dann bei 6,5

Prozent.*

Dass die Arbeitslosigkeit im Januar weniger stark angestiegen ist als im Durchschnitt der Vorjahre, saisonbereinigt leicht sank und deutlich unter dem Wert vor einem Jahr liegt, ist für den wissenschaftlichen-Direktor des IMK, Prof. Dr. Gustav A. Horn, ein Indiz dafür, dass die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns am 1. Januar keine messbaren Auswirkungen auf die Beschäftigung hatte. „Das Muster, das wir am Arbeitsmarkt sehen, ist für die aktuelle konjunkturelle Situation ganz typisch“, erklärt Horn. „Ansonsten kann man nur der Einschätzung des BA-Vorsitzenden Frank-Jürgen Weise zustimmen: Für fundierte Aussagen über die Wirkung des Mindestlohns ist es schlicht noch zu früh.“

Rainer Jung Abt. Öffentlichkeitsarbeit, Hans-Böckler-Stiftung

Eine

Mitteilung des idw – wissenschaftlichen Dienstes am 29.01.2015

Donnerstag, 29. Januar 2015

Wie immer ein fröhliches Hallo allen, die diese mail mit den Anhängen erhalten....

.

. . und ich gehörte diesmal

dazu. Wobei mich wundert, dass dieser Bericht als Mail doch an die

hiesige Presse gegangen ist. Und ich mich mit meinen Blog nicht dazu

zähle. Und sie kommt als

Antwort des Vorsitzenden des Kunsthaus Meyenburg-Fördervereins, Dr. Wolfgang Pientka, offenbar als Antwort auf die Verwunderung der Fördervereins-Mitglieder, warum bei ihren Veranstaltungen – bisher zumindest – nie ein Vertreter der Presse den Einladungen folgte. Dr. Pientkas Vermutung: „Man kann nicht erwarten, dass die wenigen Vertreter der Presse - ob digital oder in 'Papierform' - zu allen Veranstaltungen gehen. Dies ist nicht möglich und auch nicht zu schaffen... Und das Spektrum reicht eben vom "Kaninchenzüchter" über den "Fußballverein" bis hin zum wie hier "Kunsthaus".

Mit diesem Vorspann, der den „in die Tiefe gehenden Journalismus“ anschaulich definiert, soll es hier sein Bewenden haben. Immerhin: was den Zeitungen – oder denen, die sich als solche bezeichnen – an Berichten angeboten wird, wird von deren Redaktionen „aufgeschnappt“ wie Happen von Vierbeinern. Und in einer Weise „verarbeitet“, die zum Beispiel die wenigstens dann die kulturelle Bedeutung der jeweiligen Veranstaltung erkennen lässt. Für die die Zeitungen keinen Berichterstatter freistellen konnten.

Hier also „Kunst & Kaffe“ gestern in Kunsthaus Meyenburg

Interesse an Exlibris ungebrochen groß

Vortrag in KUNST & KAFFEE begeisterte

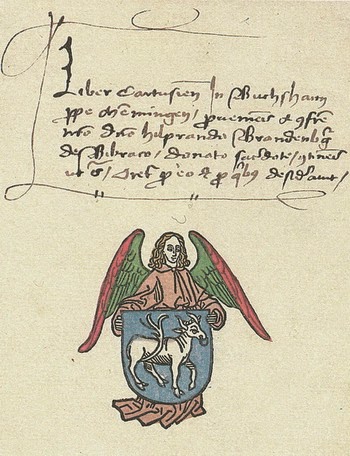

Die Sitze im KUNSTHAUS-KELLER waren bis auf einen oder zwei Stühle besetzt und für den anschließenden Kuchen und Kaffee mussten Stühle und Gedecke zugestellt werden – so groß war das Interesse an dem Vortrag über Geschichte, Gestaltung, Druckverfahren der Buchzeichen – „Exlibris“ – von der Römerzeit bis heute. Wie auch in der Presse angekündigt – hier auch vom KUNSTHAUS MEYENBURG FÖRDERVEREIN ein ausdrücklicher Dank - begann die Fortsetzung der Reihe KUNST&KAFFEE in 2015 mit einer Art ‚Paukenschlag‘. Der Leiterin des Kunsthauses, Frau Susanne Hinsching gelang es einen weiten Rahmen zu spannen – vom ersten bekannten Holzschnitt-Exlibris von Hildebrand Brandenburg – siehe Abbildung -, dessen Entstehungszeit dem Ende des 15. Jahrhunderts zugerechnet wird bis hin zu Exlibris von Klinger und Vogeler, alle mit sehr anschaulichen Abbildungen begleitet und erläutert. Für die meisten der Zuhörer war es neu, dass fast alle bekannten Maler auch die Kunst des Exlibris pflegten, ob Albrecht Dürer, Lucas Cranach dem Älteren oder auch der neueren Zeit zuzurechnende wie Klinger, Kubin, Dix, Barlach bis hin zu Andy Warhol. Und wer denkt schon an Exlibris, wenn sich momentan die Länder Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen auf die vier

großen Ausstellungen zu Ehren von Lucas Cranach vorbereiten. Oder an Ludwig Richter, den die meisten der älteren Leser noch aus den Illustrationen der Märchenbücher der Gebrüder Grimm kennen. Eines seiner Exlibris sei hier eingefügt – ein Musterbeispiel der Kunst des Biedermeier – erste Hälfte des 19. Jahrhunderts - und einer Schilderung der bürgerlichen Geborgenheit. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Liebfrauenkapelle im benachbarten Stolberg als Vorlage für sein berühmtes Bild „Brautzug im Frühling“ diente. Das Bild zu betrachten in der Gemäldegalerie „Neue Meister“ in Dresden - die Kapelle am Ortsausgang Stolberg links am Wanderweg zum Josephskreuz, heute genutzt als Friedhofskapelle. Im Vortrag wurden aber nicht nur typische Vertreter der ‚Exlibris-Kunst‘ gezeigt und erläutert, sondern auch die Techniken– vom Holzschnitt im Mittelalter über den Kupferstich als die Drucktechnik des Barock bis hin zur Radierung, die dann zum Ende des 19. Jahrhunderts diese Kunstform weiterführte. Hier sei Max Klinger als Begründer der modernen Radierkunst erwähnt. Eine absolute Blüte erlebte das Buchzeichen im Jugendstil, dessen Kunstform mit den dekorativ geschwungenen Linien sowie den flächenhaften floralen Ornamenten auch heute den Betrachter berührt und bezaubert. So sind Werke

des Jugendstils – ob in der Baukunst in den Stadtführungen bis hin zur Buchillustration in Museen– immer wieder Magneten für die Besucher – vielleicht ein weiteres Thema für KUNST&KAFFEE im Kunsthaus-Keller? Dem zweiten und dritten „K“ dieser Reihe wie ‚Kuchen und Kaffee‘ in KUNST&KAFFEE wurde nach dem Vortrag gut zugesprochen, wobei die Gespräche der Teilnehmer etwas beeinträchtigt wurden durch die nicht optimale Akustik. Dieses kleine Manko bildete ein sofort geführtes Gespräch zwischen der Leitung des Kunsthauses und dem KUNSTHAUS MEYENBURG FÖRDERVEREIN mit dem Ziel, hier kurzfristig Lösungen zu finden, die einerseits mit möglichst wenig Kosten verbunden sind und andererseits die Raumakustik verbessern helfen. Ideen und vor allem Sponsoren sind gefragt und jede Hilfe ist in dieser Zeit des knappen Geldes willkommen.

Dr. Wolfgang R. Pientka Vorsitzender des KUNSTHAUS MEYENBURG FÖRDERVEREIN

Antwort des Vorsitzenden des Kunsthaus Meyenburg-Fördervereins, Dr. Wolfgang Pientka, offenbar als Antwort auf die Verwunderung der Fördervereins-Mitglieder, warum bei ihren Veranstaltungen – bisher zumindest – nie ein Vertreter der Presse den Einladungen folgte. Dr. Pientkas Vermutung: „Man kann nicht erwarten, dass die wenigen Vertreter der Presse - ob digital oder in 'Papierform' - zu allen Veranstaltungen gehen. Dies ist nicht möglich und auch nicht zu schaffen... Und das Spektrum reicht eben vom "Kaninchenzüchter" über den "Fußballverein" bis hin zum wie hier "Kunsthaus".

Mit diesem Vorspann, der den „in die Tiefe gehenden Journalismus“ anschaulich definiert, soll es hier sein Bewenden haben. Immerhin: was den Zeitungen – oder denen, die sich als solche bezeichnen – an Berichten angeboten wird, wird von deren Redaktionen „aufgeschnappt“ wie Happen von Vierbeinern. Und in einer Weise „verarbeitet“, die zum Beispiel die wenigstens dann die kulturelle Bedeutung der jeweiligen Veranstaltung erkennen lässt. Für die die Zeitungen keinen Berichterstatter freistellen konnten.

Hier also „Kunst & Kaffe“ gestern in Kunsthaus Meyenburg

Interesse an Exlibris ungebrochen groß

Vortrag in KUNST & KAFFEE begeisterte

Die Sitze im KUNSTHAUS-KELLER waren bis auf einen oder zwei Stühle besetzt und für den anschließenden Kuchen und Kaffee mussten Stühle und Gedecke zugestellt werden – so groß war das Interesse an dem Vortrag über Geschichte, Gestaltung, Druckverfahren der Buchzeichen – „Exlibris“ – von der Römerzeit bis heute. Wie auch in der Presse angekündigt – hier auch vom KUNSTHAUS MEYENBURG FÖRDERVEREIN ein ausdrücklicher Dank - begann die Fortsetzung der Reihe KUNST&KAFFEE in 2015 mit einer Art ‚Paukenschlag‘. Der Leiterin des Kunsthauses, Frau Susanne Hinsching gelang es einen weiten Rahmen zu spannen – vom ersten bekannten Holzschnitt-Exlibris von Hildebrand Brandenburg – siehe Abbildung -, dessen Entstehungszeit dem Ende des 15. Jahrhunderts zugerechnet wird bis hin zu Exlibris von Klinger und Vogeler, alle mit sehr anschaulichen Abbildungen begleitet und erläutert. Für die meisten der Zuhörer war es neu, dass fast alle bekannten Maler auch die Kunst des Exlibris pflegten, ob Albrecht Dürer, Lucas Cranach dem Älteren oder auch der neueren Zeit zuzurechnende wie Klinger, Kubin, Dix, Barlach bis hin zu Andy Warhol. Und wer denkt schon an Exlibris, wenn sich momentan die Länder Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen auf die vier

großen Ausstellungen zu Ehren von Lucas Cranach vorbereiten. Oder an Ludwig Richter, den die meisten der älteren Leser noch aus den Illustrationen der Märchenbücher der Gebrüder Grimm kennen. Eines seiner Exlibris sei hier eingefügt – ein Musterbeispiel der Kunst des Biedermeier – erste Hälfte des 19. Jahrhunderts - und einer Schilderung der bürgerlichen Geborgenheit. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Liebfrauenkapelle im benachbarten Stolberg als Vorlage für sein berühmtes Bild „Brautzug im Frühling“ diente. Das Bild zu betrachten in der Gemäldegalerie „Neue Meister“ in Dresden - die Kapelle am Ortsausgang Stolberg links am Wanderweg zum Josephskreuz, heute genutzt als Friedhofskapelle. Im Vortrag wurden aber nicht nur typische Vertreter der ‚Exlibris-Kunst‘ gezeigt und erläutert, sondern auch die Techniken– vom Holzschnitt im Mittelalter über den Kupferstich als die Drucktechnik des Barock bis hin zur Radierung, die dann zum Ende des 19. Jahrhunderts diese Kunstform weiterführte. Hier sei Max Klinger als Begründer der modernen Radierkunst erwähnt. Eine absolute Blüte erlebte das Buchzeichen im Jugendstil, dessen Kunstform mit den dekorativ geschwungenen Linien sowie den flächenhaften floralen Ornamenten auch heute den Betrachter berührt und bezaubert. So sind Werke

des Jugendstils – ob in der Baukunst in den Stadtführungen bis hin zur Buchillustration in Museen– immer wieder Magneten für die Besucher – vielleicht ein weiteres Thema für KUNST&KAFFEE im Kunsthaus-Keller? Dem zweiten und dritten „K“ dieser Reihe wie ‚Kuchen und Kaffee‘ in KUNST&KAFFEE wurde nach dem Vortrag gut zugesprochen, wobei die Gespräche der Teilnehmer etwas beeinträchtigt wurden durch die nicht optimale Akustik. Dieses kleine Manko bildete ein sofort geführtes Gespräch zwischen der Leitung des Kunsthauses und dem KUNSTHAUS MEYENBURG FÖRDERVEREIN mit dem Ziel, hier kurzfristig Lösungen zu finden, die einerseits mit möglichst wenig Kosten verbunden sind und andererseits die Raumakustik verbessern helfen. Ideen und vor allem Sponsoren sind gefragt und jede Hilfe ist in dieser Zeit des knappen Geldes willkommen.

Dr. Wolfgang R. Pientka Vorsitzender des KUNSTHAUS MEYENBURG FÖRDERVEREIN

Gast aus Berlin rettet Premiere

Johanna Krumin singt für Elena Puszta

Sopranistin Johanna Krumin aus Berlin rettet die morgige Premiere der Oper „Manon“ am Theater

Nordhausen. Die Sängerin, die die Partie fest in ihrem Repertoire hat, springt kurzfristig für die erkrankte Elena Puszta ein. Für das Ensemble bedeutet das zusätzliche Proben, damit der Gast aus Berlin am Premierenabend bestens vorbereitet auf die Bühne des Theaters Nordhausen gehen und das Publikum mit Gesang und Spiel begeistern kann.

Karten für die Premiere von „Manon“ am 30. Januar um 19.30 Uhr und die nächsten Vorstellungen am 8. Februar um 18 Uhr und am 21. Februar um 19.30 Uhr gibt es noch an der Theaterkasse (Tel. 0 36 31/98 34 52), im Internet unter www.theater-nordhausen.de und an allen Vorverkaufsstellen der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH.

Foto Johanna Krumin: Jens Roetzsch

Sopranistin Johanna Krumin aus Berlin rettet die morgige Premiere der Oper „Manon“ am Theater

Nordhausen. Die Sängerin, die die Partie fest in ihrem Repertoire hat, springt kurzfristig für die erkrankte Elena Puszta ein. Für das Ensemble bedeutet das zusätzliche Proben, damit der Gast aus Berlin am Premierenabend bestens vorbereitet auf die Bühne des Theaters Nordhausen gehen und das Publikum mit Gesang und Spiel begeistern kann.

Karten für die Premiere von „Manon“ am 30. Januar um 19.30 Uhr und die nächsten Vorstellungen am 8. Februar um 18 Uhr und am 21. Februar um 19.30 Uhr gibt es noch an der Theaterkasse (Tel. 0 36 31/98 34 52), im Internet unter www.theater-nordhausen.de und an allen Vorverkaufsstellen der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH.

Foto Johanna Krumin: Jens Roetzsch

Bringt Kommunalaufsicht Klärung?

In der TA-Lokalausgabe vom

24.01. lese ich, dass die SPD-Fraktion des Nordhäuser Stadtrates in

Sachen Senioren-Begegnungszentrum in NDH-Nord die Kommunalaufsicht

angerufen hat, um dessen Zukunft zu klären. Mich interessiert diese

Einrichtung mehr im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung

als aus eigenem Erleben, etwa durch Teilnahme an dortigen

Veranstaltungen. Und ich war auch nicht Teilnehmer der

Informationsveranstaltung, in der es um die vorgeblich zeitweilige

Schließung dieser „zweiten Heimat für Senioren“ ging. Dafür

kenne ich inzwischen teils recht unterschiedliche Vermutungen und

Annahmen von zahlreichen SeniorInnen selbst. Das Ansinnen der SPD an

die Kommunalaufsicht könnte nun Klarheit bringen über die

tatsächliche Zukunft dieses Begegnungszentrums. Sollte sie

allerdings zu dem Ergebnis kommen, dass ein privater Träger die

Einrichtung übernehmen kann, könnte es auch dann noch

Unsicherheiten geben. Stünde eine Kommunalwahl vor der Tür, wäre

der Verlauf wohl schon bisher ein anderer gewesen.

Theaterfotos im Foyer

Seit

genau zehn Jahren sorgt er dafür, dass es professionelle Bilder von

Produktionen des Theaters Nordhausen gibt: Roland Obst, hauptberuflich

Fotograf bei der Thüringer Allgemeinen. Am morgigen Freitag wird um

18.45 Uhr vor der Premiere der Oper „Manon“ im Foyer des Theaters eine

Ausstellung seiner

Theaterfotografien eröffnet. Sie ist gleichzeitig

eine Zeitreise durch das letzte Jahrzehnt am Theater Nordhausen –

Theaterfreunde werden sich an viele der Inszenierungen erinnern.

Die

erste Oper, die Ronald Obst fotografisch festhielt, war „Tosca“, über

die die Thüringer Allgemeine seinerzeit eine Serie brachte. Seitdem

folgten über 40 Fotoserien, in denen er Inszenierungen im Großen Haus

und im Theater unterm Dach des Theaters Nordhausen abgebildet hat.

Verwendung fanden die Bilder als offizielle Pressefotos zu den Stücken

sowie in Programmheften und weiteren Publikationen des Theaters.

Auch

die Fotos von der aktuellen Opernproduktion „Manon“ hat der erfahrene

Pressefotograf gemacht. Nach der Vernissage vor der Premiere am 30.

Januar um 18.45 Uhr kann die Ausstellung jeweils eine Stunde vor Beginn

jeder Vorstellung besichtigt werden.

Foto:

v. li. TA-Fotograf Roland Obst bespricht mit Steffen Kasperski und

Claudia Pollety vom Theater Nordhausen die Aufhängung der Bilder für die

Fotoausstellung; Foto: Birgit Susemihl

Arbeitgeberpräsident Kramer: Leistungsschwächeren Jugendlichen bessere Chancen geben

Berlin, 29. Januar 2015. Zu den heute veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen erklärt Arbeitgeberpräsident Kramer:

Berlin, 29. Januar 2015. Zu den heute veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen erklärt Arbeitgeberpräsident Kramer: Trotz weltweiter konjunktureller Unsicherheiten ist die Arbeitsmarktentwicklung in Deutschland weiterhin positiv. Auch in diesem Jahr ist mit einer neuen Rekordbeschäftigung zu rechnen. In einigen Branchen und Regionen treten Fachkräfteengpässe auf.

Insbesondere im naturwissenschaftlich-technischen Bereich werden sowohl Fachkräfte mit Hochschulabschluss als auch mit Berufsabschluss gesucht. Die beiden Bereiche gegeneinander auszuspielen, lenkt von den eigentlichen bildungspolitischen Herausforderungen ab: Wir haben jährlich immer noch rund 50.000 Schulabbrecher, fast 20 Prozent nicht ausbildungsreife Jugendliche und Abbruchquoten an den Hochschulen von durchschnittlich fast 30 Prozent.

Leistungsschwächere und benachteiligte Jugendliche rücken zu Recht in den Fokus der Arbeitsmarktpolitik. Es ist richtig und wichtig, dass das Bundesarbeitsministerium kurzfristig Vorschläge für Gesetzesänderungen zu ausbildungsbegleitenden Hilfen und assistierter Ausbildung vorgelegt hat. So können schon im Ausbildungsjahr 2015/2016 bessere Rahmenbedingungen für die Ausbildung von benachteiligten Jugendlichen gelten. Mehr junge Menschen erhalten die Chance auf eine Ausbildung, Ausbildungsabbrüche können verhindert und mehr Betriebe für die Ausbildung leistungsschwächerer oder benachteiligter Jugendlicher gewonnen werden.

Kreisumlage soll stabil bleiben

Nordhausen (pln 23/15).

Zu einer Beratung haben sich gestern

haupt- und ehrenamtliche Bürgermeister im Landratsamt getroffen. Die

1. Beigeordnete Jutta Krauth hatte die Ortschefs eingeladen, um den

Haushaltsentwurf für 2015 in seinen Eckwerten vorzustellen. Der

Kreistag wird am 10. Februar in erster Lesung darüber beraten. "Wir

wollen an dem Kompromiss zur Kreisumlage, den wir mit den Kommunen

vereinbart haben, festhalten", erläutert Jutta Krauth den

stabilen Umlagesatz, der weiterhin bei 37,27 % liegen soll. Die

Zuweisungen vom Land für den übertragenen Wirkungskreis seien

momentan nicht auskömmlich, da die Auftragskostenpauschale nicht

ausreiche. "Es gibt allerdings Signale von der neuen

Landesregierung, in der Überarbeitung des Kommunalen

Finanzausgleichs nicht mehr nur die Einwohnerzahlen, sondern auch

Fallzahlen stärker zu berücksichtigen. Dafür werden wir uns in

Erfurt einsetzen", sagte Jutta Krauth.

Auch mit einem anderen Thema der Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung hat sich die Bürgermeisterberatung beschäftigt. Die Kreisräte werden vier Beschlussvorlagen zu naturschutzfachlichen Vorkaufsrechten beraten, die der Landkreis bei verschiedenen Grundstücken im Südharzer Zechsteingürtel wahrnehmen könnte. Die betroffenen Grundstücke wollen in drei Fällen gipsabbauende Firmen erwerben. Auch der Nordhäuser Stadtrat hat zu dieser Thematik bereits getagt und auch das Land, das ebenfalls ein Vorkaufsrecht hat, wird sich damit noch im Februar auseinandersetzen. Auf der Agenda der Bürgermeisterberatung stand auch die Zunahme der Asylbewerberzahlen. Gegenwärtig hat der Landkreis 315 Flüchtlinge und Asylbewerber untergebracht, größtenteils verteilt in Wohnungen und auch in der Gemeinschaftsunterkunft. Das Land hat angekündigt, dass der Landkreis in diesem Jahr mit 377 Erstanträgen von Asylbewerber rechnen kann. "Für mich ist dies eine Gemeinschaftsaufgabe im Landkreis, die Flüchtlingen so integrativ und sozial wie möglich in Wohnungen in verschiedenen Städten und Gemeinden unterzubringen", so Jutta Krauth, die die gute Zusammenarbeit mit den Wohnungsgesellschaften betonte. Aufgrund der steigenden Zahlen werden jetzt auch private Vermieter angesprochen. Außerdem informierte die Landkreisverwaltung die Bürgermeister über den neuen Tourismusverband Südharz Kyffhäuser, der sich vor gut zwei Wochen gegründet hat, und die Fortsetzung des LEADER-Programms, wozu im März ein breiter öffentlicher Diskussionsprozess starten wird, um Schwerpunkte der Förderung im ländlichen Raum zu beschreiben.

Auch mit einem anderen Thema der Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung hat sich die Bürgermeisterberatung beschäftigt. Die Kreisräte werden vier Beschlussvorlagen zu naturschutzfachlichen Vorkaufsrechten beraten, die der Landkreis bei verschiedenen Grundstücken im Südharzer Zechsteingürtel wahrnehmen könnte. Die betroffenen Grundstücke wollen in drei Fällen gipsabbauende Firmen erwerben. Auch der Nordhäuser Stadtrat hat zu dieser Thematik bereits getagt und auch das Land, das ebenfalls ein Vorkaufsrecht hat, wird sich damit noch im Februar auseinandersetzen. Auf der Agenda der Bürgermeisterberatung stand auch die Zunahme der Asylbewerberzahlen. Gegenwärtig hat der Landkreis 315 Flüchtlinge und Asylbewerber untergebracht, größtenteils verteilt in Wohnungen und auch in der Gemeinschaftsunterkunft. Das Land hat angekündigt, dass der Landkreis in diesem Jahr mit 377 Erstanträgen von Asylbewerber rechnen kann. "Für mich ist dies eine Gemeinschaftsaufgabe im Landkreis, die Flüchtlingen so integrativ und sozial wie möglich in Wohnungen in verschiedenen Städten und Gemeinden unterzubringen", so Jutta Krauth, die die gute Zusammenarbeit mit den Wohnungsgesellschaften betonte. Aufgrund der steigenden Zahlen werden jetzt auch private Vermieter angesprochen. Außerdem informierte die Landkreisverwaltung die Bürgermeister über den neuen Tourismusverband Südharz Kyffhäuser, der sich vor gut zwei Wochen gegründet hat, und die Fortsetzung des LEADER-Programms, wozu im März ein breiter öffentlicher Diskussionsprozess starten wird, um Schwerpunkte der Förderung im ländlichen Raum zu beschreiben.

„Wirtschaft ist so rational wie der Kauf eines Ferraris.“

Schon wiederholt habe ich

hier im Rahmen des „idw – wissenschaftlichen Dienstes“ Beiträge

der privaten Universität Witten/Herdecke eingestellt. Hier nun geht

es um ein Buch von Prof. Dr. Birger P. Priddat, eines Lehrenden

dieser Universität, in dem der Autor die Ideologie der rationalen

Kaufentscheidungen beendet – Überredung, Vertrauen und Freunde

entscheiden mit. Und es vermittelt Vorstellungen.

„Economics of persuasion“ – Ökonomie der Überredung heißt das neue Buch von Prof. Dr. Birger P. Priddat. Es beginnt mit einem Wasserkocher – der alte ist verkalkt und abgewrackt, ein neuer soll her. Bestens vorbereitet mit allen Ergebnissen von Stiftung Warentest im Kopf begibt sich der Homo oekonomicus ins Geschäft, zutiefst zur Rationalität entschlossen. Im Regal warten 16 verschiedene Exemplare auf den armen Tropf und alle Überlegungen zu Preislimit und Energieverbrauch verdampfen wie der letzte Tropfen im Kocher – was rational richtig wäre ist hässlich wie die Nacht und eine Beleidigung für das schlafverkrustete Auge am Morgen. Der rationale Neokortex wird augenblicklich vom emotionalen limbischen System des Hirns überstimmt und der teure, aber schönere Kocher wird gekauft. Soviel zur Theorie, dass alle Transaktionen in der Wirtschaft rational entschieden werden. „Das hat eine nette Logik, die wir alle gerne an der Wirkung sehen würden, stimmt aber mit der Realität nicht im mindesten überein“, sagt Priddat.

Und legt nach: „In der Bank, bei Anlage oder Kredit, geht es um Vertrauen, denn im Zweifel kann ich das Angebot doch nicht nachrechnen und wenn ich unabhängig beraten werden wollte, würde ich mir einen unabhängigen Berater suchen. So aber akzeptiere ich, dass der Banker mir das Produkt mit der meisten Rendite für ihn oder die Bank andreht, weil ich ihm vertraue.“ Den Vorgang nennt Priddat „Nichtwissenbasierte Beziehung“. Oder noch zugespitzter: Wie rechtfertigen sich astronomische Preise in Luxusrestaurants? „Satt macht mich die Pommesbude nebenan auch.“ Der Geschmack, lautet dann das Argument der Gourmets. Doch geht es wirklich darum? „Es geht um eine Community: Meine Freunde haben mir das empfohlen, der Gastro-Kritiker meiner Zeitung war begeistert – Ich entscheide doch nicht nach rationalen, sondern nach zutiefst emotionalen Gesichtspunkten“, erklärt Priddat an diesem Beispiel und weitet die Analyse aus: „Werbung alleine reicht nicht, um mich für ein Produkt einzunehmen. Da müssen Stimmen aus meiner Umgebung – Freunde, Netzwerke, Nachbarn – dazukommen, damit eine Resonanz entsteht und ich mich wirklich zu einem Kauf überreden lasse.“ Die gegenseitige Beobachtung ist somit wichtigstes Argument für oder gegen einen Kauf. „Der Markt ist eine rhetorische Veranstaltung und der Preis spielt nur die zweite Geige“, bringt er seine These auf den Punkt. Deutung und Bedeutung statt Konkurrenz und Preis.

Zum Schluss macht Priddat einen Schritt zu einer neuen ökonomischen Theorie: Alleine die Tatsache, dass es zu wirtschaftlichen Transaktionen kommt, bestimme den Markt, nicht das Motiv. „Natürlich geht es um Nutzen für Käufer und/oder Verkäufer, aber Rationalität spielt dabei selten eine Rolle.“

Birger P. Priddat: Economics of persuasion

Ökonomie zwischen Markt, Kommunikation und Überredung

Metropolis, 2015, 477 Seiten, ISBN 978-3-7316-1046-5

Zur Home-Uni des Autors:

Die Universität Witten/Herdecke (UW/H) nimmt seit ihrer Gründung 1983 eine Vorreiterrolle in der deutschen Bildungslandschaft ein: Als Modelluniversität mit rund 2.000 Studierenden in den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und Kultur steht die UW/H für eine Reform der klassischen Alma Mater. Wissensvermittlung geht an der UW/H immer Hand in Hand mit Werteorientierung und Persönlichkeitsentwicklung.

Witten wirkt. In Forschung, Lehre und Gesellschaft.

„Economics of persuasion“ – Ökonomie der Überredung heißt das neue Buch von Prof. Dr. Birger P. Priddat. Es beginnt mit einem Wasserkocher – der alte ist verkalkt und abgewrackt, ein neuer soll her. Bestens vorbereitet mit allen Ergebnissen von Stiftung Warentest im Kopf begibt sich der Homo oekonomicus ins Geschäft, zutiefst zur Rationalität entschlossen. Im Regal warten 16 verschiedene Exemplare auf den armen Tropf und alle Überlegungen zu Preislimit und Energieverbrauch verdampfen wie der letzte Tropfen im Kocher – was rational richtig wäre ist hässlich wie die Nacht und eine Beleidigung für das schlafverkrustete Auge am Morgen. Der rationale Neokortex wird augenblicklich vom emotionalen limbischen System des Hirns überstimmt und der teure, aber schönere Kocher wird gekauft. Soviel zur Theorie, dass alle Transaktionen in der Wirtschaft rational entschieden werden. „Das hat eine nette Logik, die wir alle gerne an der Wirkung sehen würden, stimmt aber mit der Realität nicht im mindesten überein“, sagt Priddat.

Und legt nach: „In der Bank, bei Anlage oder Kredit, geht es um Vertrauen, denn im Zweifel kann ich das Angebot doch nicht nachrechnen und wenn ich unabhängig beraten werden wollte, würde ich mir einen unabhängigen Berater suchen. So aber akzeptiere ich, dass der Banker mir das Produkt mit der meisten Rendite für ihn oder die Bank andreht, weil ich ihm vertraue.“ Den Vorgang nennt Priddat „Nichtwissenbasierte Beziehung“. Oder noch zugespitzter: Wie rechtfertigen sich astronomische Preise in Luxusrestaurants? „Satt macht mich die Pommesbude nebenan auch.“ Der Geschmack, lautet dann das Argument der Gourmets. Doch geht es wirklich darum? „Es geht um eine Community: Meine Freunde haben mir das empfohlen, der Gastro-Kritiker meiner Zeitung war begeistert – Ich entscheide doch nicht nach rationalen, sondern nach zutiefst emotionalen Gesichtspunkten“, erklärt Priddat an diesem Beispiel und weitet die Analyse aus: „Werbung alleine reicht nicht, um mich für ein Produkt einzunehmen. Da müssen Stimmen aus meiner Umgebung – Freunde, Netzwerke, Nachbarn – dazukommen, damit eine Resonanz entsteht und ich mich wirklich zu einem Kauf überreden lasse.“ Die gegenseitige Beobachtung ist somit wichtigstes Argument für oder gegen einen Kauf. „Der Markt ist eine rhetorische Veranstaltung und der Preis spielt nur die zweite Geige“, bringt er seine These auf den Punkt. Deutung und Bedeutung statt Konkurrenz und Preis.

Zum Schluss macht Priddat einen Schritt zu einer neuen ökonomischen Theorie: Alleine die Tatsache, dass es zu wirtschaftlichen Transaktionen kommt, bestimme den Markt, nicht das Motiv. „Natürlich geht es um Nutzen für Käufer und/oder Verkäufer, aber Rationalität spielt dabei selten eine Rolle.“

Birger P. Priddat: Economics of persuasion

Ökonomie zwischen Markt, Kommunikation und Überredung

Metropolis, 2015, 477 Seiten, ISBN 978-3-7316-1046-5

Zur Home-Uni des Autors:

Die Universität Witten/Herdecke (UW/H) nimmt seit ihrer Gründung 1983 eine Vorreiterrolle in der deutschen Bildungslandschaft ein: Als Modelluniversität mit rund 2.000 Studierenden in den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und Kultur steht die UW/H für eine Reform der klassischen Alma Mater. Wissensvermittlung geht an der UW/H immer Hand in Hand mit Werteorientierung und Persönlichkeitsentwicklung.

Witten wirkt. In Forschung, Lehre und Gesellschaft.

Vortrag zum Themenjahr Reformation und Bild

Am 12. Februar, in der Stadtbibliothek:

Nordhausen

(psv) Am Donnerstag, dem 12. Februar, um 19.30 Uhr, findet im Lesesaal

der Stadtbibliothek ein Lichtbildervortrag

zum Themenjahr Reformation und Bild mit Dr. Bodo Seidel statt. Unter

dem Motto „Luthers Comics“ zeigt er, wie in einer Zeit, in der rund 90

Prozent der

Menschen in Mitteleuropa nicht lesen und schreiben können,

mit karikaturähnlichen Illustrationen beim

Buch- und Bibeldruck gearbeitet wurde.

„In

der Reformationszeit war der Buchdruck erst rund ein Jahrhundert alt.

Es gab im frühesten Bibeldruck allerdings schon

Illustrationen. Fast jeder kennt die Holzschnitte der Lutherbibel aus

der Cranach-Werkstatt“, erklärt Bodo Seidel. Gleichzeitig waren

sogenannte Einblattdrucke im Umlauf. Das waren die Flugschriften der

Reformation. Sie hatte nicht selten unbarmherzigste Darstellungen

der gegnerischen Seite zur Absicht. Da kommt der Papst schlecht weg.

Aber auch die katholische Seite bediente sich dieser karikaturähnlichen

Drucke, um sich zu verteidigen und die Gegenseite bloß zustellen. In der

Reformationszeit gab es einen regelrechten

Kampf der „Comics“. Die bildliche Darstellung wurde verwendet, und die

Autoren wollten offenkundig keine Grenzen kennen. Aufgrund des fast

flächendeckenden Analphabetismus in dieser zeit konnte Schrift da nicht

ankommen, Bilder schon.

Der Eintritt ist frei.

( Foto: Reproduktion, B.Seidel)

Morgen um 16 Uhr vor dem Rathaus:

„Rüdgsdorfer

Schweiz“: Stadtratsvorsitzende und Bürgerinitiative laden zum

öffentlichen Spendenaufruf

Nordhausen

(psv) Mit Blick auf

die Nutzung des Vorkaufsrechts für Gips-Flächen durch die Stadt

Nordhausen im Naturschutzgebiet „Rüdigsdorfer Schweiz“ laden

die Nordhäuser Stadtratsvorsitzende Inge Klaan und die

Bürgerinitiative „Gegen einen Gipsabbau in der Rüdigsdorfer

Schweiz“ zu einem öffentlichen Spendenaufruf ein für Morgen,

Donnerstag, den 29. Januar, um 16 Uhr vor das Rathaus.

Dazu

erklärt die Stadtratsvorsitzende:

„Ich würde

mich freuen, wenn dieser Spendenaufruf zugleich als ein Signal der

fraktionsübergreifenden Einigkeit im Thema wird. Deshalb wäre es

gut, wenn alle Fraktionen des Stadtrates hinter diesem Aufruf stehen.

Darum habe ich alle Fraktionsvorsitzenden gebeten.“

Mittwoch, 28. Januar 2015

Der Theaterjugendclub tanzt

„Shades of Colours“ hat am 7. Februar Premiere im Theater unterm Dach

Im

Februar beginnt die Saison des Theaterjugendclubs. Den Premierenreigen

eröffnet am 7. Februar um 19.30 Uhr im Theater unterm Dach das

Tanztheaterstück „Shades of Colours“.

In

„Shades of Colours“ lädt der Jugendclub dazu ein, Farben mit und durch

die Augen der Jugendlichen zu sehen, und zeigt, wie inspirierend Farbe

sein kann. Die neun Spielerinnen und Spieler im Alter zwischen 14

und 19 Jahren zeigen ihren persönlichen Zugang zu Farbe, was sie damit verbinden und wie Farbe sie anregt, Bewegungen zu finden, die all das ausdrücken.

und 19 Jahren zeigen ihren persönlichen Zugang zu Farbe, was sie damit verbinden und wie Farbe sie anregt, Bewegungen zu finden, die all das ausdrücken.

Unter

der Leitung von Tanz- und Theaterpädagogin Daniela Zinner ist ein Stück

entstanden, das sich mit dem Facettenreichtum von Farben

auseinandersetzt. Die Choreographien haben die Jugendlichen selbst

geschaffen. Und wenn es um Farben geht, darf natürlich auch die bildende

Kunst nicht zu kurz kommen: Die Jugendlichen kreieren während der

Vorstellung kleine Bilder.

„Shades

of Colours“ ist nicht die erste Tanztheaterproduktion der Jugendlichen:

Bereits seit mehreren Jahren beschäftigt sich ein Teil der

Jugendclubber mit Tanz. In der vergangenen Spielzeit beeindruckten sie

in „Lost

in Puschkin“ mit ihrer ganz eigenen Sicht auf Puschkins Versroman „Eugen Onegin“.

in Puschkin“ mit ihrer ganz eigenen Sicht auf Puschkins Versroman „Eugen Onegin“.

Karten

für die Premiere von „Shades of Colours“ am 7. Februar um 18 Uhr im

Theater unterm Dach und die nächsten Vorstellungen am 15. Februar um 18

Uhr und am 3. März um 19.30 Uhr gibt es an der Theaterkasse (Tel. 0 36

31/98 34 52), im Internet unter www.theater-nordhausen.de und an allen Vorverkaufsstellen der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH.

Fotos: Erste Ausschnitte aus „Shades of Colours“ wurden bereits in „Stückwerk No 12“ präsentiert; Foto: Jessica Piper

13. Nordhäuser Kindergarten-Sporttag

Nordhausen (pln 22/15).

Am kommenden Mittwoch laden der Landkreis und der Kreissportbund zum

13. Mal zum Kita-Sporttag ein. Die Vorschulkinder aus Kindergärten im

ganzen Landkreis treffen sich in der Wiedigsburghalle, um gemeinsam an

verschiedenen Stationen zu turnen. Der Kita-Sporttag beginnt um 9 Uhr

und auch alle Eltern sind herzlich eingeladen, ihren Kindern

zuzuschauen. Der Kindergarten-Sporttag bietet den baldigen ABC-Schützen

einen kleinen Einblick in den künftigen Schulsport. Auch im diesem Jahr

erwarten der Landkreis und der Kreissportbund bis zu 500 Vorschulkinder

in der Wiedigsburghalle. In verschiedenen Aufgaben können die

zukünftigen Erstklässler ihre motorischen Fähigkeiten, Ausdauer, Kraft,

Beweglichkeit und Koordination testen. Der sportlichsten Kita winkt der

Titel „Fittester Kindergarten“ mit dem „Turnböckchen“ als Wanderpokal.

Initiative „EIN HARZ“ trifft sich mit regionaler Wirtschaft

Nordhausen / Clausthal-Zellerfeld (psv)

Nach dem sich

bereits in der vergangenen Woche die Arbeitsgruppe „Infrastruktur“

getroffen hatte, fand in dieser Woche auf Initiative der Bürgermeister

der Harzregion („EIN HARZ“), in Clausthal-Zellerfeld

erstmals ein Treffen mit Vertretern der regionalen Wirtschaft statt.

Zu

dieser Runde hatten Oberbürgermeister Dr. Oliver Junk (Goslar) und

Bürgermeister Klaus Becker (Osterode) eingeladen. Die Stadt Nordhausen

war

durch Oberbürgermeister Dr. Klaus Zeh vertreten.

Bei

diesem Treffen informierten die Oberbürgermeister aus Goslar und

Nordhausen die Vertreter der Wirtschaft über das Anliegen der

Initiative, den

Harz unabhängig von Länder-, Kreis- und Stadtgrenzen als Gesamtregion

aufzustellen.

In

den einzelnen Arbeitsgruppen (Verkehrsinfrastruktur, Imagebildung,

rechtliche Bedingungen und Bildung) werden derzeit die Ziele und

Aufgabenstellungen

formuliert und für die nächste große Runde aller Beteiligten

Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte Ende Februar in

Sangerhausen erarbeitet.

Einhellig

sprachen sich die Vertreter der Wirtschaft aus den Landkreisen

Nordhausen, Osterode, Goslar, Sangerhausen und Harzkreis für ein

gemeinsames

Vorgehen und Interesse aus. Die Wirtschaft des Harzes ist bereits über

die Ländergrenzen hinweg aktiv, und sieht sich gerade daher als einen

Motor dieser Initiative für einen gemeinsamen Harz. Vorteile brächte

dies für alle Seiten. Einig waren sich alle Teilnehmer,

dass die Dachmarke „Harz“ besser vermarktet werden müsse. Neben dem

Abbau von Bürokratien und der gemeinsamen Einwerbung von Fördermitteln,

ist ein gemeinsames Auftreten der Region Harz auch ein wirtschaftlicher

Wettbewerbsvorteil. Ein starker Standort mit

Strahlkraft ins Land, das ist das erklärte Ziel der Wirtschaft. Dieses

Selbstbewusstsein gilt es zu formulieren, zu leben und damit

beispielsweise im Bereich Fachkräfte gegen andere Regionen zu punkten.

Mit

dieser Unterstützung und dem gemeinsamen Auftreten aller drei

Bundesländer, können vor allem überregionale Projekte, wie die

Verkehrsinfrastruktur

eines Harzringes, im Bundesverkehrswegeplan voran gebracht werden. Die

Kommunalpolitiker werden dieses Projekt Harzring für das Treffen in

Sangerhausen vorbereiten, um dann über die jeweiligen Ministerien aller

drei Bundesländer einen gemeinsamen Zugang zum

Bundesverkehrswegeplan zu erreichen.

Ein

weiteres Treffen mit den Vertretern der regionalen Wirtschaft ist

bereits im März geplant. Hier werden die ersten Schritte abgeglichen und

weitere

vereinbart werden.

Arbeitgeberpräsident Kramer: Wir brauchen ein Belastungsmoratorium und den Abbau von Bürokratie

Berlin, 28. Januar 2015. Zum Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung erklärt Arbeitgeberpräsident Kramer:

Berlin, 28. Januar 2015. Zum Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung erklärt Arbeitgeberpräsident Kramer: Die Chance, in diesem Jahr ein höheres Wachstum zu erreichen, wird sich nur realisieren, wenn neue und zusätzliche Belastungen von Wirtschaft und Arbeit unterbleiben. Nur dann wird sich die gute Arbeitsmarktentwicklung fortsetzen und die Konjunktur beleben. Wir brauchen ein Belastungsmoratorium und den Abbau von Bürokratie, nicht die weitere Vermehrung von Regulierungen.

IHK-Info:

|

Vortragsabend

„Aktuelles Steuerrecht 2015“ am 10.03.2015 im RSC Nordhausen

|

|

Das

Regionale Service-Center Nordhausen der IHK Erfurt bietet wieder

gemeinsam mit Steuerberaterin Simone Rappe einen kostenfreien

Vortragsabend „Aktuelles

Steuerrecht“ mit

folgenden Themen an:

Wann: 10.

März 2015, 18:00 Uhr

(Vortrag

1 - 1,5 Stunden + Fragen / Diskussion)

Ort: Schulungsraum

des RSC Nordhausen, Wallrothstraße 4,

Interessenten

melden sich bitte unter Telefon-Nr. 03631 908210 bis

zum 25.02.2015 im

RSC Nordhausen an. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Udo

Rockmann

Leiter

Regionales Service-Center

|

„Antisemitismus bedroht jüdisches Leben und Demokratie in Deutschland und Europa“

Gedenktag

für die Opfer des Nationalsozialismus: Institut für

interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung stellt Analysen

vor

70 Jahre nach Befreiung des Konzentrationslagers Ausschwitz ist der Antisemitismus immer noch stark ausgeprägt und erscheint in Teilen der deutschen Bevölkerung fest verankert zu sein. „Unsere aktuellen Studien zeigen einen beachtlichen Anteil von 18 Prozent der Deut-schen, der die Auffassung vertritt: ,Durch ihr Verhalten sind Juden an ihren Verfolgungen mitschuldig‘“, sagt Professor Dr. Andreas Zick, Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld. Zusammen mit Professorin Dr. Beate Küpper von der Hochschule Niederrhein, einer assoziierten Wissenschaftlerin des IKG, stellte er am heutigen Holocaust-Gedenktag (27.01.2015) neue Zahlen und Ergebnisse zu antisemitischen Einstellungen in der deutschen Bevölkerung vor. Professor Dr. David Schlangen präsentierte seine Analyse der Kommunikation der Pegida-Bewegung, in der laut den Forschern zunehmend auch Antisemitismus eine Rolle spielt.

„Die Zustimmung zu offenen antisemitischen Vorurteilen ist im vergangenen Jahr nach den Sommerprotesten gegen Israel erneut angestiegen. In Paris wurden im Januar Jüdinnen und Juden getötet. Wie können wir da noch ruhig der Opfer gedenken?“, fragt Andreas Zick. Laut einer Umfrage des IKG im Jahr 2014 stieg zum Beispiel die Zustimmung zu antisemitischen Einstellungen zwischen Juni und September 2014. 23 Prozent – also fast ein Viertel – der älteren Deutschen ab 60 Jahren, meint, „Juden haben zu viel Einfluss in Deutschland“. Bei den Jüngeren bis 30 Jahren ist die Zahl mit knapp zehn Prozent zwar deutlich geringer. „Sie bleibt aber seit Jahren beinahe auf einem ähnlichen Stand. Wir scheinen uns damit abgefunden zu haben“, erklärt Beate Küpper. Wie stark antisemitische Vorurteile verbreitet seien, zeige sich auch an einer Frage, die sich auf die Verfolgung und Ermordung von Juden in Nazi-Deutschland bezieht. Die Mehrheit der 2014 in der Studie „Fragile Mitte“ Befragten äußerte sich verärgert darüber, „dass den Deutschen auch heute noch die Verbrechen an den Juden vorgehalten werden.“

„Gerade die Anti-Gaza-Demonstrationen im vergangenen Sommer haben Antisemitismus erneut auf eine erschreckende Weise aufbrechen lassen, und zwar durchaus auch in jenen Teilen der Bevölkerung, die sich selbst als Mitte versteht“, sagt Küpper.

„Der Reflex, die Geschichte der Schoah loszuwerden, erschwert das Erinnern nach Aus-schwitz“, sagt Andreas Zick. In Anbetracht der Hass-Taten gegen Jüdinnen und Juden und ihre Einrichtungen in Europa, wäre eher „ein unruhiges Erinnern“ angemessen. „Der Antisemitismus bedroht das Leben von Jüdinnen und Juden und die Demokratie in Deutschland und Europa“, sagt Zick.

Antisemitische Einstellungen treten laut Beate Küpper auch in der Pegida-Bewegung in Er-scheinung. „Pegida ist gewissermaßen ein Sammelbecken für menschenfeindliche Einstellun-gen gegenüber einer ganzen Reihe von sozialen Gruppen“, sagt Küpper. Zwar sehe man auf Pegida-Kundgebungen Israelfahnen, aber viele Europakritiker und Sympathisanten rechtspo-pulistischer Gruppen seien „mindestens klammheimlich antisemitisch“, meint Küpper unter Bezug auf empirische Befunde.

Das IKG untersucht seit zwölf Jahren die Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Deutsch-land. Nach Annahmen der Forscher ist dabei immer auch an den Zusammenhang zwischen Antisemitismus und Islamfeindlichkeit sowie anderen Vorurteilen zu denken. Insofern ergebe es Sinn, sich Pegida genauer anzusehen, erklärt Zick.

Hintergründe zum Internet-Auftritt von Aktivisten und Sympathisanten von Pegida stellte David Schlangen vor, Computerlinguist an der Universität Bielefeld. Der Forscher hat die öf-fentliche Facebook-Kommunikation der Pegida-Bewegung untersucht. Seinen Analysen zufol-ge kommt knapp vier Fünftel der Kommentare auf der Pegida-Facebook-Seite von Konten, bei denen der dazu eingetragene Name als männlich klassifiziert werden kann. Auf der Facebook-Seite von Pegida wird auch kommentiert von Facebook-Benutzern, die auch auf der Seite der NPD aktiv sind: „Etwa 3,5 Prozent der Kommentierer auf der Pegida-Seite melden sich auch auf der Facebook-Seite der NPD zu Wort. Von ihnen stammen etwa vier Prozent der Kommentare auf der Pegida-Seite“, sagt Schlangen.

Zusatzinformation zur Verbreitung antisemitischer Einstellungen in Deutschland:

Zustimmung zu einzelnen Aussagen zur Erfassung von Antisemitismus in Prozent im September 2014

(Stichprobe: über 500 Befragte aus der deutschen Bevölkerung;

4-stufige Antwortskala, hier addiert: „ich stimme eher zu“ und „ich stimme voll und ganz zu“)

Klassischer Antisemitismus

Juden haben in Deutschland zu viel Einfluss: 15%

Durch ihr Verhalten sind Juden an ihrer Verfolgung mitschuldig: 18%

Sekundärer Antisemitismus/ Schlussstrich-Mentalität

Ich ärgere mich darüber, dass den Deutschen auch heute noch die Verbrechen an den Juden vorgehalten werden: 55%

Ich bin es leid, immer wieder von den deutschen Verbrechen an den Juden zu hören: 49%

Israelbezogener Antisemitismus

Durch die israelische Politik werden mir die Juden immer unsympathischer: 20%

Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat: 28%

NS-vergleichende Israelkritik

Israel führt einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser: 40%

Was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben: 27%

Quelle: Zusatzerhebung zur Studie „Fragile Mitte – Feindselige Zustände“, durchgeführt von Andreas Zick und Anna Klein im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014, auf Grundlage von Tabelle 4.2.1.

Sandra Sieraad Pressestelle, Universität Bielefeld

Eine

Mitteilung des idw – wissenschaftlichen Dienstes am 27.01.2015

Dienstag, 27. Januar 2015

Winterferienaktion in der FLOHBURG | Das Nordhausen Museum

Nordhausen (psv) Das stadthistorische

Museum FLOHBURG bietet in den Winterferien in der Zeit vom 3. bis 6.

Februar von 10 bis 17 Uhr zwei Aktionen an.

Die erste Ferienaktion heißt „Mit

Federkiel auf Pergament!“. „Gemeinsam schreiben wir historische